企画展 黒猫奇譚 坂崎幸之助コレクション

セルロイド製首振り人形

竹製お土産品

2025年3月29日(土)~5月11日(日)

9:30~17:00(最終入館16:30)

休館日:毎週月曜日(5月5日(月祝)は開館)、5月7日(水)

THE ALFEEの坂崎幸之助氏のコレクション展第2弾です。

日本では猫は商売繁盛や幸福の象徴と考えられ、特に全身が黒い毛でおおわれたクロネコは厄除けとして大事にされていました。一方、海外では霊的な生き物として捉えられており、クロネコはスピリチュアルなイメージも持たれています。

今回の企画展では、日本で大正から昭和時代にかけて作られ、国内外に流通した黒猫を各素材に分けて紹介します。

- ■主催

- 一般財団法人清水港湾博物館(フェルケール博物館)

- ■後援

- 静岡県教育委員会/静岡市/静岡市教育委員会/

朝日新聞静岡総局/NHK静岡放送局/毎日新聞静岡支局/

読売新聞静岡支局/産経新聞社静岡支局/

静岡新聞社・静岡放送/中日新聞東海本社/

静岡朝日テレビ/静岡第一テレビ - ■協賛

- 鈴与グループ

企画展 缶詰ラベルと静岡の缶詰

静岡県初のツナ缶詰「FUJIMARU」の缶詰ラベル

(マグロ(上)とカツオ(下))

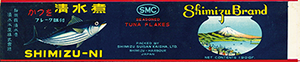

カツオ缶詰ラベル「清水煮」|清水水産株式会社

2025年1月25日(土)~2025年3月23日(日)

9:30~16:30

休館日:月曜日(2月24日は開館)

静岡の缶詰

静岡県は水産試験場でツナ缶詰の開発を進め、昭和4年(1929)にビンナガマグロを綿実油と塩で味付けした日本流のツナ缶詰を完成させ、アメリカで試験販売をしました。この缶詰には県の調査船の富士丸からとったブランド名「FUJIMARU」ラベルが貼られていました。アメリカでの好評を得て翌年には清水食品株式会社が創立され、静岡の缶詰産業の発端となりました。現在でも静岡県はマグロ缶詰の生産量が全国の90%以上を占めています。

缶詰ラベル

缶詰ラベルは当初から紙類に印刷して手で貼られていました。そのため紙製のラベルには左右どちらかに“のりしろ”があります。この後、機械化したラベリングマシンが開発され、現在では缶本体に直接印刷されたものが主流になっています。

缶詰ラベルに製造年は印刷されないため、ラベルの年代区分は明確になりませんが、原料の魚やくだものなどを図鑑風に描いたものから、おいしそうに調理された絵へと変化したといいます。また、海外輸出を意識し、日本らしさを強調したラベルやマスコミニュケーションの発達により、企業ブランドを印象づけるものなど、今ではデザイン資料として注目されるようになってきました。

本展示は当館所蔵の紙製缶詰ラベルとともに、静岡の缶詰資料も併せて紹介します。

- ■主催

- 一般財団法人清水港湾博物館(フェルケール博物館)

- ■後援

- 静岡県教育委員会/静岡市/静岡市教育委員会/

朝日新聞静岡総局/NHK静岡放送局/毎日新聞静岡支局/

読売新聞静岡支局/産経新聞社静岡支局/

静岡新聞社・静岡放送/中日新聞東海本社/

静岡朝日テレビ/静岡第一テレビ - ■協賛

- 鈴与グループ

企画展 掛井五郎の仕事

《安曇野》ブロンズ、1980年

《万葉》油彩、1991年

2024年11月23日(土)~2025年1月19日(日)

9:30~16:30(11月23日は10:30開館)

休館日:月曜日(1月13日は開館)

掛井五郎(1930〜2021)

静岡市音羽町に生まれ、東京芸術大学を卒業した後は日本に留まらず、海外でも活躍しました。様々な形で人間を表現しましたが、彫刻に加えて油彩画や版画にも秀でており、まるで何人もの作家が制作した作品のように感じます。本展は一般財団法人掛井五郎財団が所有する数万点の作品中から彫刻や絵画、版画を精選して紹介します。

| 1930年 | 静岡市音羽町に生まれる |

| 1948年 | 日本基督教団静岡教会受洗 |

| 1953年 | 東京芸術大学彫刻科卒業 |

| 1962年 | 青山大学女子短期大学に勤務 |

| 1968年 | メキシコのベラクルス大学の客員教授(〜‘70) |

| 1976年 | 第7回中原悌二郎賞優秀賞受賞《バンザイ・ヒル》 |

| 1982年 | 第2回高村光太郎賞受賞《蝶》 静岡県立美術館プロムナードへ《蝶》設置 |

| 1991年 | 群馬県桐生市に転居 |

| 1992年 | 第23回中原悌二郎賞受賞 |

| 1995年 | 東京都に転居 |

| 1996年 | 青山女子短期大学を辞職し、ベルギー、トルコ旅行 |

| 2017年 | 一般財団法人掛井五郎財団を設立 |

| 2021年 | 逝去(91歳) |

- ■主催

- 一般財団法人清水港湾博物館(フェルケール博物館)

- ■協力

- 一般財団法人掛井五郎財団

- ■後援

- 静岡県教育委員会/静岡市/静岡市教育委員会/

朝日新聞静岡総局/NHK静岡放送局/毎日新聞静岡支局/

読売新聞静岡支局/産経新聞社静岡支局/

静岡新聞社・静岡放送/中日新聞東海本社 - ■協賛

- 鈴与グループ

特別展 エトランジェ フランスを愛した日本人画家たち

山下充《ニースの初夏》油彩画、1982年

稲葉猛《宇宙空間とアート》油彩画、1986年

2024年9月14日(土)~2024年11月17日(日)

9:30~16:30(8月3日は10:30開館)

休館日:月曜日(9月16日、23日、30日、10月14日、11月4日は開館)

フランスで生活を始めた画家たちは “エトランジェ” というフランス語をすぐに覚えたといいます。異邦人と訳されたように、土地の者ではないと周囲から見られていた日本人画家たちは、作品を制作しながら印象派の巨匠たちの足跡をたどりました。そして、エコール・ド・パリの芸術家たちと同じように、親切なフランス人が経営していたモンパルナスのレストラン・バー「バー・バスク」を溜まり場としていました。彼らの中には、静岡の画家の山下充と写真家の鈴木保広もいました。鈴木もエトランジェのひとりとして、1970年代のパリの雰囲気をモノクロ・フィルムに留めていました。本展覧会は、彼らが描いた作品と写真により1960〜70年代にフランスへ移住した作家やその周辺を紹介するものです。

- ■主催

- 一般財団法人清水港湾博物館(フェルケール博物館)

- ■後援

- 静岡県教育委員会/静岡市/静岡市教育委員会/

朝日新聞静岡総局/NHK静岡放送局/毎日新聞静岡支局/

読売新聞静岡支局/産経新聞社静岡支局/

静岡新聞社・静岡放送/中日新聞東海本社 - ■協賛

- 鈴与グループ

企画展「世界の客船ポスター展 横浜みなと博物館コレクション」

レッド・スター・ライン

《アントワープ〜ニューヨーク》

(アンリ・カシェ画、1923年)

日本郵船株式会社

《北海道沿岸及樺太線命令航路》

(1911〜12年)

2024年8月3日(土)~2024年9月8日(日)

9:30~16:30(8月3日は10:30開館)

休館日:月曜日(8月12日は開館)

1800年代後半から1960年代まで太平洋や大西洋を航海した世界の客船ポスターを紹介します。客船ポスターは当時の海運会社が最も力を入れた広告で、著名な海洋画家やデザイナーが客船や航路周辺の雰囲気を巧みに描いて旅情を掻き立てていました。これらの中には、アメリカに向かう北太平洋航路中のYOKOHAMAを描いた日本情緒あふれるポスターや、客船をモダンなアール・デコ様式で描いたもの、そして、日本の客船ポスターには客船に乗る和服の女性が描かれているなど、時代や航路の特徴を見ることができます。船の旅を楽しんだ時代をポスターでふり返ってみましょう。

本展は横浜みなとみらいに所在する横浜みなと博物館の客船ポスターコレクションにより開催いたします。

- ■主催

- 一般財団法人清水港湾博物館(フェルケール博物館)

- ■特別協力

- 横浜みなと博物館

- ■後援

- 静岡県教育委員会/静岡市/静岡市教育委員会/

朝日新聞静岡総局/NHK静岡放送局/毎日新聞静岡支局/

読売新聞静岡支局/産経新聞社静岡支局/

静岡新聞社・静岡放送/中日新聞東海本社 - ■協賛

- 鈴与グループ

企画展「銘仙展 夏」

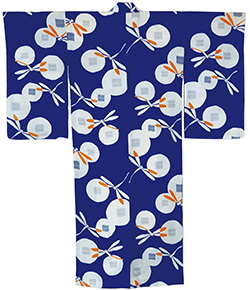

蜻蛉に蓮文単衣銘仙長着

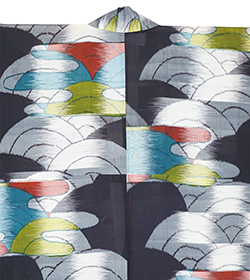

青海波文紗銘仙長着

2024年5月18日(土)~2024年7月28日(日)

9:30~16:30(5月18日は10:30開館)

休館日:月曜日(7月15日は開館)

銘仙は日本の大正・昭和時代を象徴する先染め平織りの絹織物です。

日本が開国すると輸出品の第一位は生糸でしたが、太さが均一でなかったり輸出には向かない生糸を国内用に仕立てた生地が銘仙です。大正時代には生糸を先染めした「絣銘仙」の流行とともに伊勢崎(群馬)、秩父(埼玉)、足利(栃木)、八王子(東京)などが銘仙の産地になりました。大正時代中頃(1920年頃)には解(ほぐ)し織*1の技術が考案されて複雑な柄を表現できるようになり、発色が良い科学染料が開発されたことで鮮烈な色合いが銘仙柄に加わりました。そして、西洋との交流が活発化したことによりヨーロッパのアール・ヌーボーの影響を受けた植物や緩やかな曲線模様の銘仙が出現し、昭和時代になると幾何学的なアール・デコ調の銘仙も出てきましたが、日本が戦争へ傾倒していくにつれて派手な銘仙は次第に着られなくなりました。

銘仙は大量生産される庶民のための絹織物でしたが、大正時代後半~昭和初期に関東から中部地域にかけて庶民のおしゃれ着として流行し、大正時代中頃には関西にも広がりました。同時期に活躍した竹久夢二や蕗谷虹児らが描いた女学生やカフェの女給が着ていた銘仙柄は、今では大正ロマンや昭和レトロを彷彿させるデザインとなっています。

本展示は銘仙のなかでも、初夏~秋にかけての単衣の銘仙の着物を紹介し、次年度以降に「銘仙展 冬」を計画しています。

*1解(ほぐ)し織:縦糸を張り、荒く仮織りして模様を染めた後に解体し、再び本織りする方法。複雑なデザインの生地を大量生産することができた。

- ■主催

- 一般財団法人清水港湾博物館(フェルケール博物館)

- ■協力

- こころ庵

- ■後援

- 静岡県教育委員会/静岡市/静岡市教育委員会/

朝日新聞静岡総局/NHK静岡放送局/毎日新聞静岡支局/

読売新聞静岡支局/産経新聞社静岡支局/

静岡新聞社・静岡放送/中日新聞東海本社 - ■協賛

- 鈴与グループ